Le Conservatoire d'espaces naturels

Dans les années 1970, de nombreuses associations pour la protection de la nature et de l’environnement voient le jour. Celles-ci répondent à un problème grandissant : celui de la dégradation rapide des milieux naturels et de l’érosion de la biodiversité. Les mesures réglementaires se révélant insuffisantes, un large réseau d’associations s’est engagé en faveur d’une politique de sites remarquables. C’est ainsi que naissent les Conservatoires d’espaces naturels. Leur démarche consensuelle et originale en a fait depuis lors des gestionnaires incontournables des espaces naturels.

Il faut attendre 1990 pour que le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre voie le jour. Il devient Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en 2015.

Structure d’initiative citoyenne, consensuelle et professionnelle, le Conservatoire permet, grâce au soutien de plusieurs partenaires convaincus de l’intérêt de sa démarche, de compléter les mesures réglementaires à une échelle plus fine, et plus adaptée aux différents contextes locaux.

Quelques dates

- 1976 : création du premier Conservatoire d’espaces naturels en Alsace

- 1987 : création du Conservatoire des sites de Loir-et-Cher

- 1989 : création de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

- 1990 : Création du Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre

- 2013 : le Conservatoire est agréé "Cen" au titre de l’article L 414-11 du Code de l’environnement, par l'État et la Région. L'agrément est reconduit en 2023 jusqu'en 2032

Le Conservatoire en chiffres

Les missions du Conservatoire

Connaître

Afin de protéger les espaces naturels, il faut les connaître. C’est pourquoi le Conservatoire s’appuie sur des données nationales ou réalisées par ses équipes à l’occasion des plans de gestion. Il fait également appel à l’expertise de son Conseil scientifique. Ceci permet de prioriser les enjeux, les objectifs et les actions à mettre en œuvre sur les espaces préservés. Grâce à son expérience de gestionnaire, il intervient comme expert dans de nombreuses instances (Natura 2000, politiques ENS…).

Protéger

La pérennité et l’efficacité des actions du Conservatoire dépendent de plusieurs facteurs comme la concertation autour d’un site ou le degré d’appropriation des enjeux par les acteurs locaux. Ainsi, en fonction du contexte, le Conservatoire dispose de différents moyens d’intervention tels que :

- la signature de baux (emphytéotiques…),

- les conventions d’usages (avec des propriétaires privés ou des collectivités),

- les conventions avec les services de l’État pour la gestion du domaine public fluvial,

- les ORE (obligation réelle environnementale),

- les acquisitions en propre.

Le cas échéant, des mesures règlementaires peuvent être appliquées pour renforcer la protection : réserve naturelle, arrêté de protection du biotope…

Gérer

Chaque site du réseau des espaces protégés par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire fait l’objet de la rédaction d’un plan de gestion pour définir les actions à mettre en œuvre pour entretenir voire restaurer la biodiversité. Les travaux de fauche, la mise en place de pâturage, le débroussaillage de pelouses, la restauration de mares, la réhabilitation de carrières, l’entretien ou la libre évolution des forêts… sont autant d’actions visant à entretenir ou restaurer les espaces et à en préserver les richesses animales et végétales. Pour ce faire, il travaille étroitement avec d’autres acteurs notamment le monde agricole, associatif, celui de l’entreprise ou encore de l’insertion.

Valoriser

Le Conservatoire met en place des balades nature, des chantiers, des réunions publiques, etc. Il intervient également dans les écoles en mettant en place de nombreux projets pédagogiques. L’objectif est ici de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la protection de la biodiversité sur nos territoires. Les sites naturels en région Centre-Val de Loire sont un support privilégié pour cette sensibilisation.

C’est pourquoi ils sont, pour la plupart, ouverts au public. Les espaces aménagés favorisent ainsi une découverte autonome. Les sites permettant l’essor du tourisme de nature font par ailleurs l’effet d’un effort particulier.

Accompagner

Le Conservatoire accompagne l’État, les agences de l’eau, la Région, les Départements et, plus largement, les acteurs publics, les collectivités et les entreprises pour la prise en compte de la biodiversité et des espaces naturels dans leurs politiques et leurs actions.

Le fonctionnement du Conservatoire

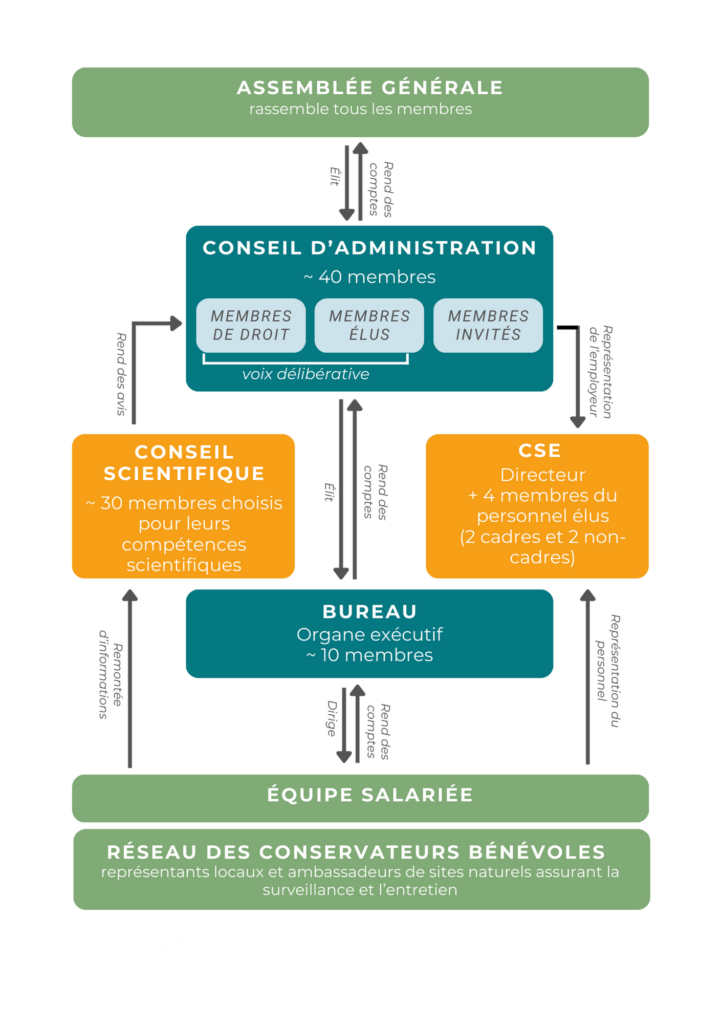

Le fonctionnement du Conservatoire repose sur :

- Un Conseil d’administration d’une quarantaine de membres. Parmi eux, on compte 16 membres de droit, 21 membres élus par l’Assemblée générale parmi les adhérents, ainsi qu’un collège de membres invités avec voix consultative.

- Un Conseil scientifique composé d’une trentaine de personnes bénévoles choisies pour leurs compétences scientifiques (disciplines naturalistes, gestion de sites…) mais également pour l’intérêt qu’elles portent à la préservation des espaces naturels. Il va permettre de guider et de garantir la rigueur scientifique des orientations du Conservatoire.

- Des délégués départementaux bénévoles permettant de représenter le Conservatoire à l’échelle départementale et d’établir la liaison entre celui-ci et le réseau de conservateurs. Ils sont également conservateurs provisoires des sites non encore pourvus.

- Un réseau de conservateurs bénévoles, nommés par le Conseil d’administration. Ils représentent le Conservatoire à l’échelle locale et relaient son action sur le site naturel confié.

- Une équipe technique, comptant aujourd’hui plus de 30 salariés aux fonctions diverses. Ces salariés sont répartis entre le siège social à Orléans, les antennes Indre-et-Loire/Loir-et-Cher (à Tours), Cher/Indre (à Vierzon), Loiret (à Orléans), Eure-et-Loir (à Chartres) ainsi que les réserves naturelles nationales des Chaumes du Verniller (à La Chapelle-Saint-Ursin) et du Val de Loire dont le Conservatoire est co-gestionnaire (à La-Charité-sur-Loire).

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels voit le jour en 1988. Elle rassemble aujourd’hui les 24 Conservatoires d’espaces naturels, tous engagés dans une démarche commune. Sa mission : représenter le réseau, favoriser les échanges entre ses membres, et renforcer ainsi l’efficacité des actions menées sur le terrain.